「チャートが読めない」のではない。「チャートの見方」がズレているだけかもしれない

テクニカルを学び、インジケーターを使いこなし、過去チャートの検証も積み重ねてきた。

それでもなぜか、勝ち続けることができない。勝てたとしても、それが再現できない─。

このような壁にぶつかっている方も少なくないのではなかろうか。

しかし実のところ、トレードにおける「勝てない理由」の多くは、知識や分析力の不足ではなく、“ものの見方”に起因していることが多い。

すなわち、「チャートそのもの」ではなく、「チャートをどう見るか」という視点の歪みが問題である。

たとえば、こんな場面を思い出してみてほしい。

・昨日の損切りが悔しく、「今度こそは」と願いながらエントリ―し、すぐに損切。

・SNSで「この形は絶対に上がる」と言われていたため、無意識に同じように見ようとしエントリ―。すぐに損切。

・昔うまくいった形に“似ていた”というだけで、再現できる気がしてエントリーしてしまった。すぐに損切。

これらはすべて、チャートを“主観的に”見てしまっている状態である。

EDGEでは、このような状態を「自分の見たいようにチャートを見ている」と表現している。

まず必要なのは、“事実としてのチャート”を取り戻すことであり、それを可能にするのが「視点を整える」という行為である。

「チャートは誰が見ても同じ」は思い込み──視点は、思った以上に主観に影響される

「チャートは誰が見ても同じように見える」──このように考える方も多いかもしれない。

しかし、実際にはそうではない。

人間は、無意識のうちに自身の「記憶」「感情」「信念」「価値観」などのフィルターを通して世界を見ている。

これは、日常のあらゆる場面で起きていることである。

たとえば──

・同じ会議資料を読んでも、人によって受け取り方や結論が異なる

・SNSでの投稿に対して、自分は違和感を覚えたのに、周囲は好意的に受け止めていた

・パートナーの何気ない言葉に、怒りや苛立ちを感じたが、実際はそうではなかった

このように、「自分が見たもの=事実」とは限らないのが、人間の認知の特徴である。

そしてFXという世界では、この視点のズレがトレードの判断や結果に直結する。

特に、FXはほかの金融商品に比べても、「視覚情報」に大きく依存する領域である。

以下の表をご覧いただきたい。

| 投資の種類 | 判断の起点 | 「見る」ことの重み | 主な情報源 |

| 長期の株式投資 | 材料・情報 | 補足的 | 決算情報、事業内容、PER/PBR等 |

| 投資信託 | プラン | ほぼ不要 | 積立設定、運用報告書など |

| 不動産投資 | 設計・資料 | 書類・現地確認 | 利回り、立地、築年数など |

| FX・短期の株式投資 | 視覚認知 | 中心的役割 | チャート、ローソク足、動き |

FXでは、「チャートを見る力」こそが、勝負の分かれ目となる。

どこを見ているか、どのように見ているか──そのわずかな視点の差が、再現性のあるトレードを可能にするか否かを決める。

テクニカルの前に、“見る力”を整えることが再現性につながる

多くのトレーダーが、「もっと分析力をつければ勝てるようになる」「検証が足りないのだ」と考える。

確かに努力は必要である。

しかしその前に、一度立ち止まって見つめ直すべきことがある。

それは、「自分がどのように見ているか」という、“見方そのもの”への気づきである。

・なぜ、その場面で「上がる」と判断したのか?

・都合の悪い情報を、無意識に見落としていなかったか?

・自分の感情や記憶が、判断に影響していなかったか?

こうした問いを投げかけることで、初めて“見る力”の土台が整い始める。

手法やインジケーターを学ぶことも大切だが、その前提として、「見る力」の安定が必要である。

それは言い換えれば、「学びを積み上げるための足場」を整えるということに他ならない。

VAK(視覚・聴覚・感覚)によって、「チャートの見え方」はまったく異なる

この“見方のズレ”を体系的に理解する手がかりとして、EDGEではNLP(神経言語プログラミング)の「VAKモデル」をトレード学習に活用している。

VAKモデルとは?

人は物事を認知する際、おもに以下の3つのスタイルを用いるとされている。

V(Visual=視覚型):形や色、映像的なイメージを重視

A(Auditory=聴覚・論理型):言語やロジック、説明を重視

K(Kinesthetic=身体感覚型):肌感覚や空気感、身体的な反応を重視

このスタイルの違いによって、同じチャートを見ても“気づくポイント”がまったく異なるという現象が起こる。

Vタイプ(視覚型)

→ 形のパターンやチャートの美しさに注目しやすい

→ 例:トレンドライン、フラッグ、ダブルトップなど

Aタイプ(聴覚型)

→ 理由づけや数値的な根拠を重視する

→ 例:移動平均線のクロス、インジケーターの裏付けなど

Kタイプ(感覚型)

→ ローソク足の長さや「相場の勢い」に敏感

→ 例:ローソク足の流れの違和感など

自分がどのタイプに強みを持っているかを知ることで、「自分の見方のクセ」にも気づくことができる。

そしてそれは、「勝てる手法を探す」のではなく、「自分に合った視点を育てる」という新しいトレード観への入り口となる。

実際の学びでは、VAKをどう活かしているのか?

EDGEでは、この“見方の違い”を活かすために、シェアを軸とした学びのスタイルを取り入れている。

ベーシックコースでは…

ベーシックコースの最後の方で「VAK勉強会」というEDGE独自の勉強会がある。

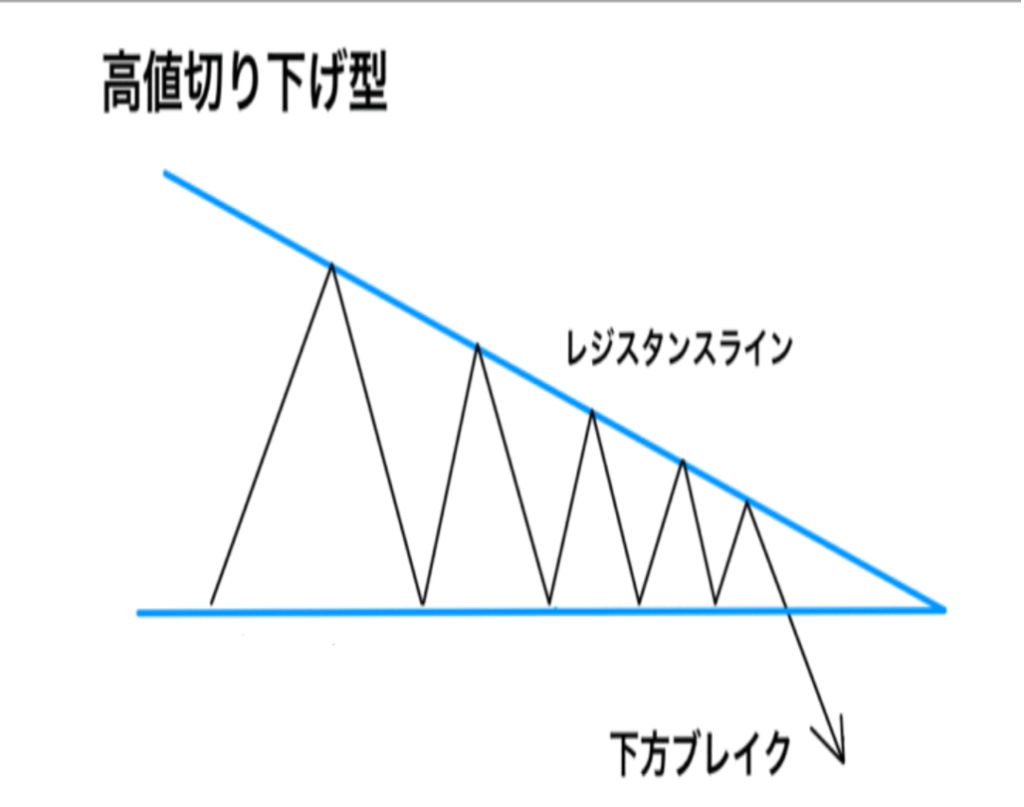

その勉強会では、以下のようなチャートを見て、互いに「どう見えたか」をペアでシェアする。

シェアは、以下のような問いを中心に行われる。

・この画像を見たとき、頭に思いうかんだのは「イメージ(形)」か「言葉」、どちらか?どの辺から見ているのか?

・どこが重要だと思っているのか?

・どんな感覚でエントリーしているのか?

Aタイプ(理屈タイプ)は、「高値・安値が切り下がり。。」と「言葉」がまず頭に浮かぶ。

一方、VKタイプ(視覚・感覚タイプ)は、「イメージ(ビジュアル)」で考える。

このシェアを通し、受講生は「自分のチャートの見方は、実は絶対ではない」と知る。

この気付きこそが、自分の“無意識のチャートパターンの見方”を知る手がかりとなる。

アドバンスコースでは…

Zoom上の名前に「〇〇:K」など、各自のVAKタイプを記載し、毎回グループを入れ替えながら学ぶ。

このプロセスを通じて、異なる視点に触れ、柔軟な視野を育てる。

Aタイプ(理屈型)は、Kタイプ(感覚型)と組むことで「ローソク足の勢いは重要なんだ」に気づくようになる

逆にKタイプ(感覚型)は、A対応(理屈型)と組むことで「根拠のあるチャートの見方」の必要性を体感する

このように、自身のスタイルに偏りすぎない“バランスのよい視点”を養うことができるのだ。

実績につながった、VAK改善の具体例

このVAKの原則は、決して抽象的な理論ではない。

実績を出している、EDGEの受講生の特徴は「VAKのバランスがとれている」ということだ。

事例を紹介したい。

【VAK改善】入校5か月で月平均117pipsの実績を出したAさんの場合

Aさんはメーカー勤務の女性で、すでに3年のトレード経験があった。

しかし、知識も学習もそれなりに積んでいたにもかかわらず、これといった成果を出せずにいた。

そんなAさんがEDGEコミュニケーションに入校して5か月後、月平均117pipsという安定した成果を出せるようになったのだ。

その5か月間の実績は、以下の通りである

月数 獲得pips

1か月目 +119pips

2か月目 +136pips

3か月目 -34.5pips

4か月目 ±0pips

5か月目 +369.9pips

合計 +586.5pips(月平均117pips)

特に5か月目には、わずか9回の取引で勝率78%・+369.9pipsという高い成果を記録している。

この変化の背景には、「VAKのバランス調整」があった。

強すぎるAが、かえって弱点になる

Aさんはもともと、V(視覚)とA(ロジック)が非常に強く、K(感覚)が弱いタイプであった。

一般的には「優秀」と思われがちなタイプである。

しかし、A(ロジック)が強すぎるがゆえに、「正確性」「パターン」にこだわりすぎていた。

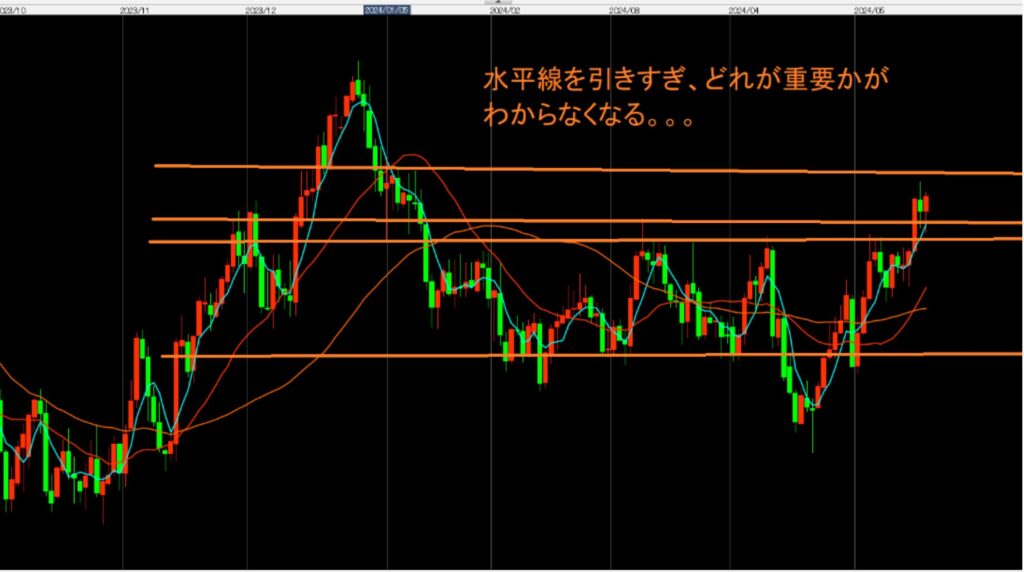

・水平線を多く引きすぎて、どれが重要か分からなくなる

・エントリーパターンにこだわりすぎて「勝ちやすい」チャートを見逃す

こうした状況では、いくら知識があっても判断力が鈍り、機会を逃し、結果が伴わない。

弱めるべきA、強めるべきK

そこで、入校後はまずA要素(ロジック)を意図的に弱めた。

・チャートを見る時間を朝・夜に絞る(8時/20時のみ時)

→チャートCHECKの時間を減らし、「チャートを見て考える」時間を削った。

・日足と4時間足とMACDの方向性がすべて一致したときのみエントリー

→エントリーパターンはあまり考えず、上記を意識する。

・エントリー後はOCO(+60pips、-30pips)を設定し、チャートを見ない

→ポジションを持った後にチャートを見続けると、また「考えてしまう」時間が多くなるので、その時間を削った。

同時に、K要素(感覚)を強める習慣を取り入れた。

・水平線は1本だけを重視し、多少の誤差は気にしない

・「パターンになれば悩まずエントリー」「考えすぎない」「大きな流れに乗る感覚を養う」

また、メンタル面では以下のようなK的マインドも取り入れた:

「やるだけやったら、あとは周りが助けてくれる」

「出来事はすべてプラスに考える」

「不安や懸念は考えない」

「何とかなると信じる」

このようにして、あえて「感覚」を育てる方向にシフトしたのである。

感覚とロジックが整ったとき、成果は一気に開花する

もちろん、AさんはもともとVとAの下地がしっかりあったからこそ、Kを加えることでバランスが完成したとも言える。

逆に、もしA(ロジック)が弱い人なら、まずは記録をとる習慣や、検証・分析を丁寧に行う必要があるだろう。

VAKにおいて「どこが強く、どこが足りないか」を見極め、必要な要素を補い、過剰な要素を整える。

それによって、知識や経験が成果として“開花”するようになる。

この事例が示しているのは、VAKのバランスは「生まれ持ったもの」ではなく、「育てていけるもの」であり、「整えることで確実に変化が起きる」という事実である。

「自分の見方は、人と違う」と気づいたとき、視点が変わり始める

チャートの「読み方」よりも先に、まず「自分の見方」に目を向けること。

それこそが、トレードにおける本質的な変化の始まりである。

自分の視点には、どのような癖があるのか

どんな場面で、判断がズレやすいのか

どの認知スタイルが強く、どこが弱いのか

こうした問いを重ねていくことが、やがて「自分を整える力」=俯瞰力を育てる土壌となる。

そしてその力こそが、再現性のあるトレードを可能にする原動力となるのだ。

関連リンクはこちらから⇓

「大人のためのFX教育論」