以下のような悩みに、思い当たることはないだろうか。

負けた分を取り返そうとして、エントリーが雑になる

仕事の合間にスマホでトレードするが、なかなか勝てない

「今日こそ1万円稼ぎたい」と思ってチャートに張り付くが、結果は逆にマイナス

このような悩みの背景には、ある共通点がある。

それは、「自分の都合」で相場を見ているということである。

つまり、

「今は時間があるからチャンスが欲しい」

「ここで取り戻したい」「今日中に稼ぎたい」

──こうした“自分中心の視点”で相場を見ていると、相場がまるで自分に合わせて動いてくれるかのような錯覚に陥ってしまう。

だが、当然ながら、相場は誰の都合にも合わせてくれない。

相場に“自分の思い”は関係がないのである。

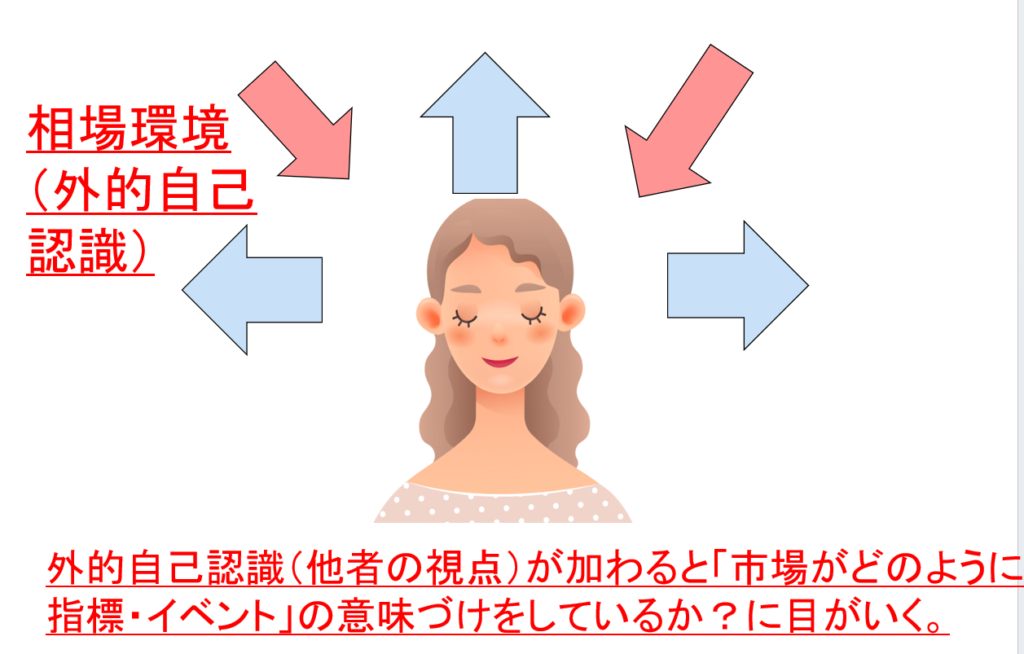

だからこそ、「自分を見つめること(内省)」以外にも、「外から自分を見る力」=外的自己認識を高める必要がある。

このようなズレに気づかないままトレードを繰り返すと、うまくいかない理由を

「自分の努力不足」「メンタルの弱さ」

など、内側の問題”として捉えがちになり、答えのない「ぐるぐる状態」になってしまう。

自己認識」には2種類ある──内的/外的とは?

私たちは一般に、「自己認識」と聞くと、自分の感情や判断を内省することを思い浮かべる。

それは確かに重要である。

だが実は、「それだけではトレードには不十分であること」をあなたは知っているだろうか?

心理学の分野では、自己認識には2つの側面があるとされている。

内的自己認識:自分の思考や感情、判断を自分の視点から理解しようとする力

外的自己認識:他者や環境、市場など「自分以外の視点」から、自分を客観的に捉える力

たとえば、内的自己認識では「なぜ私はこのエントリーをしたのか?」と問い、自分の感情や思考を振り返る。

一方、外的自己認識では、

「今の相場は、去年よりも乱高下しがちだ。ファンダメンタルに何か変化があったのか?」

「ドル円がこの時間帯に動くことは去年は無かった。どのようなファンダメンタルの変化があったのか?」

「今、リスク通貨が買われているのは、大口の投資家のリスクオンの姿勢によるものだろう」

「去年はこの手法でうまくいっていたが、今年はうまくいかない。やり方を見直すタイミングかもしれない」

といった「環境・他者の目」を取り入れる。

このような視点がなければ、いくら検証を繰り返しても、「なぜ自分は負けたのか?」の答えを導きだすことは難しいだろう。

なぜなら、「外側の視点(相場環境)」が抜け落ち、「自分の技術の未熟さ、努力不足」という、答えのない「反芻思考」に陥ってしまうからだ。

外的自己認識がもたらす効果とは?

では、外的自己認識を高めることが、トレードにどのような効果をもたらすのだろうか?

まず、外的自己認識が強化されることで、「相場の動きを自分の思い通りにしようとしない」という意識が生まれる。

これは、非常に大きな変化である。

相場は、予測や期待通りに動くこともあれば、全く予想外の動きをすることもある。

その動きに過度に感情を揺さぶられることなく、冷静に観察し、時には自分の思い込みを捨てて新たな視点を取り入れることができるようになる。

これが外的自己認識を持つことの最大のメリットである。

例えば、

「今、相場がこう動いているのは、特定の大口が影響を与えているからだ」といった視点

を持つことができれば、感情に流されることなく、戦略的な判断が可能になる。

そして、感情的なトレードを避けることができるようになれば、負けを取り戻そうとする衝動を抑えられるようになり、より冷静な判断ができるようになる。

外的自己認識を高めるための具体的な方法

それでは、実際にどうすれば外的自己認識を高めることができるのだろうか?

ここでは、スクールでの実践例も含めて、いくつかの方法を紹介する。

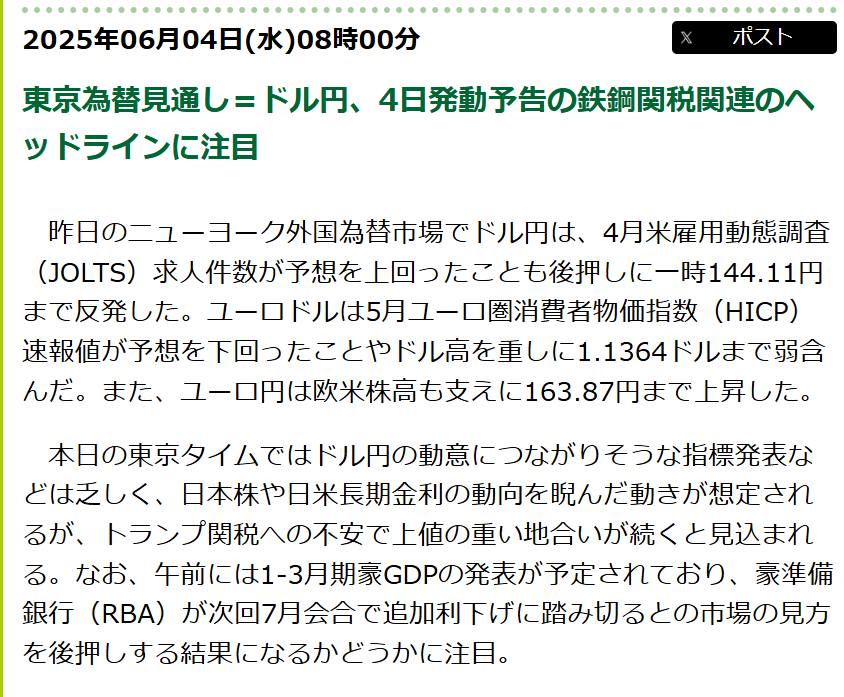

1. 相場の状況を俯瞰する

最初に取り組むべきは、

「自分のトレード」だけに意識を集中させるのではなく、相場全体の構造を把握する視点を持つこと

である。

たとえば、スクールでは

「今年の相場と去年の相場の動きの違いをファンダメンタルの観点から考えてみる」

「今年は、この通貨ペアがよく動く理由を通貨強弱の観点から考えてみる」

といった、“相場の都合”を客観的に読み取る訓練を重視している。

このような俯瞰的視点を繰り返し身につけることで、自分の感情や都合を押しつけるのではなく、「相場に合わせる姿勢」が自然と育っていく。

2. 他のトレーダーの視点を取り入れる(=シェア学習)

スクールでは「自分以外の視点に触れる」シェア学習を積極的に取り入れている。

具体的には、「同じチャートを見ても、他の人はどう考えたか?」を互いに共有するセッションを設けている。

これにより、「自分の見方しか知らない」状態から一歩踏み出し、他者の視点で相場を見る経験を積むことができる。

特に初心者にとっては、自分が思いつかない角度からの解釈に触れることで、

「相場にはこんな見方もあるのか」と世界が広がり、自然と外的自己認識が高まっていく。

3. V・A・Kの三つの視点で相場をとらえる

外的自己認識を養うためには、「視覚(V: Visual)」「論理(A: Auditory)」「感覚(K: Kinesthetic)」の三つの視点をバランスよく育てることも効果的である。

たとえば、

視覚的にチャートの形を観察し、全体像を把握する

論理的に「なぜ、ここでエントリーするのか?」と因果関係を検証する

感覚的に「今の相場のテンポや空気感はどうか?」と感じ取る

これらを意識的に育てることで、自分の得意・不得意に偏らず、多面的に相場を捉える力がついていく。

スクールでは、受講者それぞれのV・A・K傾向を見ながら、それぞれに合った学び方を提案している。

VAK理論の詳細はこちらから。

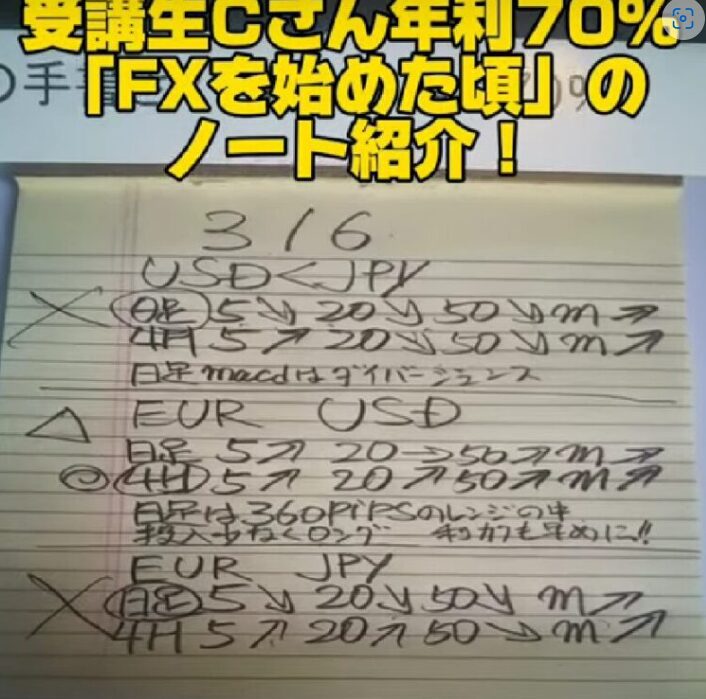

4. 客観的に記録を残し、振り返る習慣を持つ

自分のトレードを記録し、それを客観的に振り返ることで、「外から自分を見る力」=外的自己認識を高めることができる。

スクールでは、エントリー理由やその時の感情、市場状況などを言語化して振り返る「自己レビュー」の習慣を大切にしている。

また、他のメンバーと記録を共有することで、「この考え方は偏っていなかったか?」「他の見方はできなかったか?」といった外部の視点からのフィードバックも受け取ることができる。

外的自己認識が育まれた、ある受講生の変化

FX歴5年のAさんは、長年、独学と商材による学習を積み重ねてきた受講生である。

「こんなに頑張っているのに、なぜ成果が出ないのだろう」

そう感じる日々が続き、自分にはまだ“技術”が足りないのではないかと考えていた。

Aさんは、空いた時間にチャートを開き、チャンスを探してエントリーしていた。

「今の自分なら勝てるはず」「この知識を試したい」

──そのような思いから、相場状況よりも“自分の都合”を優先して判断してしまっていた。

気づかないうちに、チャートを「エントリーしたい目」で見ていたのである。

相場に対して、冷静な分析ではなく、「期待」や「願望」が先に立っていた。

エントリー条件が整っていないにもかかわらず、「これはエントリーパターンに違いない」と思い込むことも多かった。

結果的に、自分の感情に引っ張られる形で行動してしまう──このような“内的自己認識”の偏りが、Aさんのトレードに影響していた。

しかし、スクールで「外的自己認識」の視点を学んでから、Aさんは少しずつ変化していった。

「今の相場は、エントリーできる状況ではない」

「これは、自分の感情がそう思わせているだけ」

そうした冷静な判断が、自分の中から生まれてくるようになった。

負けになったトレードに対しても、「技術の未熟さ」ではなく、「そもそも相場状況が合っていなかった」と切り分けて振り返ることができるようになった。

また、「感情」と「事実」とを混同せずに捉えられるようになったことで、エントリーへの衝動に流されにくくなっていった。

Aさんの変化は、「内的自己認識」と「外的自己認識」のバランスが整ってきた結果である。

相場を“自分の都合”で見るのではなく、あくまで“相場の都合”に合わせて動く。

この視点が、安定したトレードの第一歩であることを、Aさん自身の体験が示している。

まとめ:外的自己認識は、ひとりでは育ちにくい

外的自己認識を育てることは、言い換えれば「相場における自己中心的な視点」から抜け出すことでもある。

そして、そのプロセスはひとりきりでは気づきにくく、偏りやすいのが実情である。

だからこそ、シェア学習やVAK視点のトレーニングなど、多様な視点とつながる学びの場が重要になる。

「相場に合わせて、自分を整える」——

そんな視点をもてたとき、トレードは単なる損益の勝負ではなく、自己理解と成長の場へと変わっていくのである。

関連リンクはこちらから⇓

「大人のためのFX教育論」